Il était une fois... 1910, à Paris, inauguration du Vélodrome d'Hiver

Courses en tout genre, boxe, catch, mais aussi meetings, concerts... le Vél' d’Hiv' fut le lieu parisien de toutes les liesses populaires. Et des pires pages de notre histoire, à commencer par la rafle de juillet 1942.

LE VÉL' D’HIV', DE LA FERVEUR À LA TERREUR

« Il est, dans la vie d’une nation, des moments qui blessent la mémoire, et l’idée que l’on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer, parce que l’on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l’horreur, pour dire le chagrin de celles et de ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer, aussi, parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français », 16 juillet 1995. Ce sont les premières phrases du discours historique du président Jacques Chirac lors de la cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver, plus connu sous l’appellation Vél' d’Hiv'. Dans la France contemporaine, il est peu d’endroits qui, et ce, en à peine un demi-siècle d’existence, concentrent autant de joie collective, haut lieu du spectacle sportif et populaire jusqu’à sa destruction, en 1959, et tragédie historique, incarnant en plein Paris la mémoire des crimes de l’occupant nazi et de la collaboration française. La création du Vélodrome d’Hiver en 1910 est issue d’une passion moderne, celle de la bicyclette, qui prend son envol à la fin du XIXe siècle. Une discipline émerge : le vélo sur piste. Le paysage hexagonal voit surgir des arènes spécialement dédiées aux « rois de la vitesse ». Avant la capitale, la province adopte cette nouvelle mode venue des États-Unis et d’Angleterre. Les pistes de Mondésir à Bordeaux, de Montpellier ou du Creusot réunissent les passionnés. Les vélodromes, comme celui de Tours, sont aussi des lieux de mondanités et de distinction sociale des catégories aisées. En 1892, grâce au Buffalo, Paris s’éveille et intègre le gotha des villes dotées de célèbres vélodromes. C’est une piste de ciment de 333 mètres implantés sur les terrains vagues où, durant six mois, lors de l’Exposition universelle de 1889, William Cody, connu sous le nom de Buffalo Bill, a fasciné les visiteurs avec ses bottes, sa tente, ses cowboys et ses troupes de « Peaux-Rouges ».

Coureurs au Vel' d'Hiv' dans les années 1920. Coll. MNS MS 7215 photo34

De la galerie des machines au Vél' d'Hiv'

Quelques années plus tard, une nouvelle piste mythique fait parler d’elle. Un quatuor se lance dans une aventure à la mesure de cette fin de siècle. Le juriste Frémont, l’homme d’affaires Goddet, le directeur du quotidien « L’Auto » (l’ancêtre de « L’Équipe ») Desgrange et l’ingénieur Durand lorgnent les terrains autour de la tour Eiffel et l’énorme galerie des Machines (400 mètres sur 100), qui, depuis la fin de l’Exposition universelle de 1900, est inoccupée. Ils ambitionnent de construire une piste dédiée à la « petite reine », consultent l’architecte-décorateur Gaston Lambert et projettent de construire une piste de 333 mètres de long sur 8 de large. En décembre 1903, cinq mois après le lancement de la première édition du Tour de France initié par Henri Desgrange, 20000 spectateurs enthousiastes se ruent dans le nouveau vélodrome couvert de la galerie des Machines. Ils viennent voir les as de la piste, comme le champion français Edmond Jacquelin. Le succès est au rendez-vous. Mais la galerie des Machines est vouée à disparaître. Le trio Desgrange-Goddet-Lambert se concerte pour la construction du plus beau vélodrome du monde. Ils veulent en faire un lieu exceptionnel, unique. Le 15e arrondissement, en plein chantier d’urbanisation, leur semble l’emplacement idéal, tout proche, à l’angle du boulevard de Grenelle et de la rue Nélaton.

Ravitaillement des coureurs du Bol d’Or au Vélodrome d'Hiver alors qu'il était installé dans la Galerie des Machines. Coll. MNS MS 7301 photo23

Inauguration du Vél’ d’Hiv’ en 1910

Prévue pour décembre 1909 ou janvier 1910, l’inauguration du Vélodrome d’Hiver est retardée par la grande inondation de Paris. L’œuvre est sublime. Lambert réalise une piste révolutionnaire de 253 m pour les stayers (coureurs accrochés à une moto) et de 250 m pour les sprinters. Les virages extrêmement relevés impressionnent tellement les spectateurs qu’ils les surnomment « les falaises ». C’est le 13 février 1910 que les Parisiens pénètrent dans ce stade couvert pouvant accueillir 17000 spectateurs sur des gradins de briques et de béton, doté d’une immense verrière soutenue par une série de poteaux alignés, au milieu de l’enceinte, et d’un éclairage électrique actionné à la nuit tombée. Le Vél' d’Hiv' est né : c’est un joyau de l’architecture sportive, qui connaît alors un développement fulgurant grâce à l’essor du spectacle sportif. En Angleterre, berceau du sport moderne, le début du XXe siècle voit la construction d’écrins monumentaux tels que le White City Stadium à Londres, qui accueille les jeux Olympiques de 1908, ou le stade Old Trafford de Manchester United, inauguré en 1910 et doté d’une capacité de 100000 places.

Extrait du journal L'Auto du 13/02/1910 concernant le meeting d'inauguration du Vélodrome d'Hiver (Gallica)

Tirage argentique La foule devant le Vel d'Hiv. Coll. MNS MS 2524

Le Vél’ d’Hiv’, temple du sport et des Six Jours

Le lancement en janvier 1913 de la course de six jours (les Six Jours) fait du lieu le « temple du sport », et en particulier du cyclisme sur piste; elle s’y tiendra jusqu’en 1958. L’idée vient d’Angleterre et des États-Unis. Apparue pour la première fois à Londres en 1878, c’est une course individuelle qui débute le lundi, pour se terminer… le samedi. Les coureurs finissent effondrés. Importé d’outre-Atlantique, le format change. Des équipes de deux coureurs se relayent afin d’éviter la fatigue. Cette « course à l’américaine » est adoptée au Vél' d’Hiv'. L’événement devient l’une des attractions préférées des Parisiens, de jour comme de nuit. « Il y avait là-haut les populaires et en bas la pelouse, le restaurant et les loges où venait le public huppé en particulier après les spectacles. Là-haut, c’était le saucisson et le gros rouge, en bas du foie gras », se souvient Jean Durry, ancien coureur cycliste et fondateur du Musée national du sport. On y voit, le tout au son des orchestres, les meilleurs coureurs sur piste et sur route, dont la victoire aux Six Jours renforce la popularité, ainsi pour Charles Pélissier et André Leducq durant les années 1930-1940. Georges Berretrot y détient le record des primes, il est surnommé « Monsieur 10% », allusion au taux de sa commission !

Quelques coureurs cyclistes sur la piste du Vel' d'Hiv' pendant les Six Jours de 1913. Coll. MNS IMG.2010.0001.5306

D’autres compétitions font la renommée du Vél' d’Hiv'. La boxe compte parmi les disciplines phares. En 1914, la France permet à Jack Johnson, premier Noir champion du monde des poids lourds, banni de son pays pour s’être marié avec une Blanche, d’y combattre. De retour de la Grande Guerre, « la gueule cassée » Eugène Criqui remporte un mémorable combat contre Charles Ledoux en février 1922. C’est notamment dans l’enceinte de la rue Nélaton, en 1927, que le protégé de Jean Cocteau, le Panaméen Al Brown, fascine le public parisien.

L’Auvergnat Emile Pladner affrontant le Panaméen Al Brown au Palais des Sports de Paris le 14 novembre 1932, dessin de Paul Ordner. Coll. MNS 70.6.81

Victoire de Pladner contre Genaro lors des championnats du monde poids mouche (world’s flyweight championship) le 02 mars 1929 au Vélodrome d’Hiver. Coll. MNS MS 7256 photo7

Lieu privilégié des compétitions et rassemblements politiques

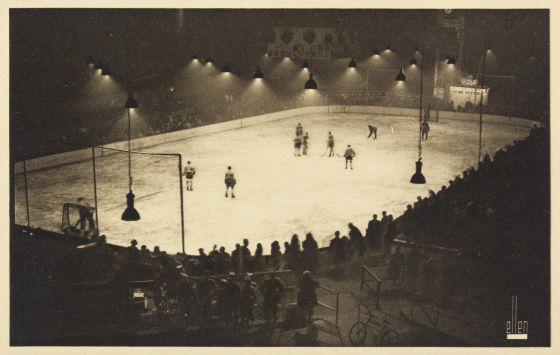

En 1931, l’Américain Jeff Dickson, grand promoteur des combats de boxe dans l’Hexagone, rénove le Vél’ d’Hiv’ qui devient sous sa houlette le « Palais des sports de Grenelle », où il développe les compétitions aussi dans d’autres disciplines : tennis, mais aussi, une patinoire étant aménagée, hockey et patinage sur glace, corrida et lutte…

Un match de hockey sous les projecteurs dans les années 1930. Coll. MNS 1990.154.161

Au temps du Front populaire, la vaste enceinte accueille des meetings marquants : entre autres, Léon Blum et Maurice Thorez y sont acclamés en juin 1936 à la suite de la formation du gouvernement; en septembre, la Pasionaria, Dolores Ibarruri, y fait vibrer la foule venue entendre son appel à la solidarité pour l’Espagne républicaine lâchée par les démocraties occidentales. Viennent la guerre, l’occupation nazie et la collaboration. Le Vél' d’Hiv' reste un lieu privilégié pour les compétitions et pour les rassemblements politiques, sous la houlette des nouveaux pouvoirs, comme la première réunion de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF) en juillet 1941 ou encore, en décembre, sous l’égide du maréchal Pétain, « les journées de solidarité », qui y réunissent 25000 jeunes.

La rafle du Vél’ d’Hiv’

Quelques mois plus tard, les 16 et 17 juillet 1942, la police française effectue dans la capitale et en région parisienne la plus vaste opération d’arrestation de juifs réalisée dans le pays pendant la guerre, passée dans l’histoire comme la rafle du Vél' d’Hiv' : plus de 13000 personnes, dont un peu plus de 4000 enfants, destinées à la déportation vers les camps de la mort. C’est aussi la première fois qu’on arrête les femmes et les enfants. Plus de 5000 des juifs arrêtés sont immédiatement dirigés vers les camps de Drancy puis d’Auschwitz. Les autres, plus de 8000 personnes dont 4000 enfants, sont parqués dans la mythique salle pendant cinq jours, sans nourriture, avec un unique point d’eau, des sanitaires inutilisables, dans une chaleur étouffante et un bruit assourdissant sous la grande verrière. Ceux qui tentent de s’échapper sont abattus ; on comptera une centaine de suicides. Conduits dans les camps de Drancy, Beaune-la-Rolande et Pithiviers, les prisonniers sont ensuite déportés à Auschwitz. Moins d’une centaine d’adultes en reviendront, aucun enfant.

À peine deux mois après, le 30 septembre 1942, c’est là que Marcel Cerdan devient champion d’Europe des poids moyens. Compétitions sportives et rassemblements pétainistes et collaborationnistes ont vite repris après la rafle passée quasiment inaperçue pour le plus grand nombre. Gala de la police, meetings de Doriot, une dernière manifestation de la LVF en avril 1944… Après la libération de Paris, ce sont des collaborateurs arrêtés qui y sont regroupés en septembre 1944. Le 15 septembre 1944, le Parti communiste « tient sa première réunion dans un Vél' d’Hiv' sans croix gammée », décrit le commentaire de l’événement filmé. En juillet 1946, le ministre des Anciens Combattants, le dirigeant et résistant communiste Laurent Casanova, y inaugure une plaque commémorant la rafle de juillet 1942 en présence d’orphelins des victimes.

Du sport à la scène : les nouvelles heures du Vél’ d’Hiv’

Entre-temps, activités sportives et autres événements rassemblant les foules ont repris. Le catch s’invite aussi au Vél' d’Hiv. En 1944, les vedettes de l’haltérophilie et de la lutte, respectivement Charles Rigoulot et Henri Deglane, combattent devant les Parisiens qui peuvent aussi découvrir le « roller catch », pratiqué également par des femmes. Les spectateurs se pressent aux tournois de boxe avec Marcel Cerdan, Sugar Ray Robinson… et aux épreuves d’équitation ; des défilés de mode sont organisés, et la dernière corrida de Paris s’y déroule en 1949. C’est aussi au Vél' d’Hiv' qu’a élu domicile, entre 1950 et 1958, le célèbre spectacle « Holiday on Ice », nouvellement importé des États-Unis. En 1948, Yves Montand célèbre le lieu en une chanson dont le drame de juillet 1942 est absent : « Pour y aller vous prenez le métro / Vous foncez dans le populo / Y a tout là-dedans des mécanos / Des employés, des aristos / Des p’tites poules parfois qui sont belles / Tout ça descend à Grenelle / (…) Vélodrome d’Hiver, mon Vél' d’Hiv' ». L’enceinte reste l’un des espaces d’expression de la France populaire. La musique y joue un rôle important. Les accordéonistes Yvette Horner et Émile Prud’homme ont longtemps été les ambianceurs attitrés du lieu – la première, qui se produit aussi sur le Tour de France, qui a lancé sa carrière en 1952, y est élue reine des Six Jours en 1954.

Affiche du Grand gala de catch franco-américain avec Henri Deglane et Charles Rigoulot - 25 décembre 1944. Coll. MNS MS 14693

Vél’ d’Hiv’, fin de l’été 1958 : le « temple du sport » redevient centre de détention

Sur ordre de Maurice Papon, nouveau préfet de police de Paris, à la suite des actions du FLN dans l’Hexagone, plusieurs milliers de Français musulmans d’Algérie y sont internés, ainsi qu’à l’ancien hôpital Beaujon, au gymnase Japy et au gymnase Jaurès, dans des conditions épouvantables. 1959 : le vieillissement de la salle et la difficile exploitation économique du lieu conduisent les propriétaires du Vél' d’Hiv' à décider de sa destruction. Juillet 1994, 8, boulevard de Grenelle, à Paris : un monument commémoratif symbolisant les victimes de la rafle de juillet 1942 est enfin érigé, à proximité de l’ancien vélodrome, sur une place baptisée, en 1986, place des Martyrs-Juifs-du-Vélodrome-d’Hiver. Le texte qui y est inscrit se termine par ces mots : « N’oublions jamais ». Un an après, en 1995, rompant avec la ligne de ses prédécesseurs depuis la Libération, le président Jacques Chirac reconnaît en ces lieux la responsabilité de la France dans la déportation et l’extermination des juifs. « La France, patrie des lumières et des droits de l’homme, terre d’accueil et d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. (…) Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. »

Pour en savoir plus

- Liliane Grunwald et Claude Cattaert : Vel’ d’hiv’ 1903-1959, Ramsay, 1978

- Jacques Lem : Six jours, de Grenelle à Bercy, Palais des Sports/L’Equipe, 1984

- Karen Taieb : Je vous écris du Vel d’Hiv : Les lettres retrouvées, Robert Laffont, 2011

- Annette Wieviorka : « Vel d’Hiv’-Drancy-Auschwitz” dans Patrick Boucheron : Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2018, pp849-854