Le Vélodrome d’Hiver - haut lieu du "roller catch" en 1939

Le jeudi 2 février 1939, à quelques mois du début de la seconde guerre mondiale, le « Roller Catch » déboulait pour la première fois sur les planches du Vel’ d’Hiv.

Le roller-catch, sport spectacle à mi-chemin entre du hockey sur glace et du catch sur patins à roulettes, est considéré comme l’ancêtre du roller derby 1 contemporain. Il mettait en scène des hommes et des femmes tournoyant sur une piste inclinée, s’assénant des coups pour se doubler et marquer des points. La première rencontre en France, un match de 4000 km ,dura un mois, à raison de 3 heures par soirée. Les affrontements entre « l’Europe » et les Etats-Unis suscitèrent l’enthousiasme du public parisien jusqu’à la dernière manche le 6 mars 1939…

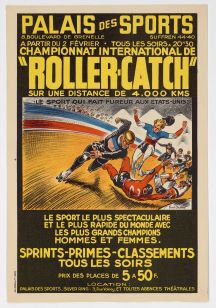

Affiche Roller - Catch 2 Février 1939

Une piste spécialement construite pour l’occasion au cœur du Palais des Sports

La piste de bois contreplaqué (masonite) accueillant le championnat de roller catch aurait d’abord été dessinée, maquettée et construite à Vincennes. Puis, le 31 janvier 1939, elle fut ensuite transportée et réassemblée sur la pelouse du Vel’ d’Hiv… le tout en l’espace de trois jours 2 ! Sa surface fut recouverte d’une « sorte de laque qui la rend luisante comme du verre3 » Elle trônait au centre de l’anneau cycliste des Pélissier et autres Laquehay. Légèrement relevée dans les virages, l’anneau mesurait 83 m de longueur pour 4 m de largeur4. Régulièrement, le personnel saupoudrait la surface de plâtre afin que les patineurs puissent prendre les virages à toute vitesse sans déraper. Mathis indiquait dans une interview que la construction de la piste (hors pose) avait coûté plus de 50.000 francs, soit près de 28.000 € actuels. Propriété des américains, elle était d’ailleurs destinée à être démontée pour être réassemblée dans d’autres villes, au gré de la tournée.

Equipe "américaine" contre équipe "européenne"

L’équipe américaine s’appuyait sur plusieurs duos :

• John Cazar et Florence Gortz

• Franck Boardman et Mary Carr

• Paul Elias et Joyce Bullock

• Kenneth Stierhoff et Dorothy Hendricks

• Carl Berthelomew et Nina Perry

• Clair Raftery et Laverne Rutherford

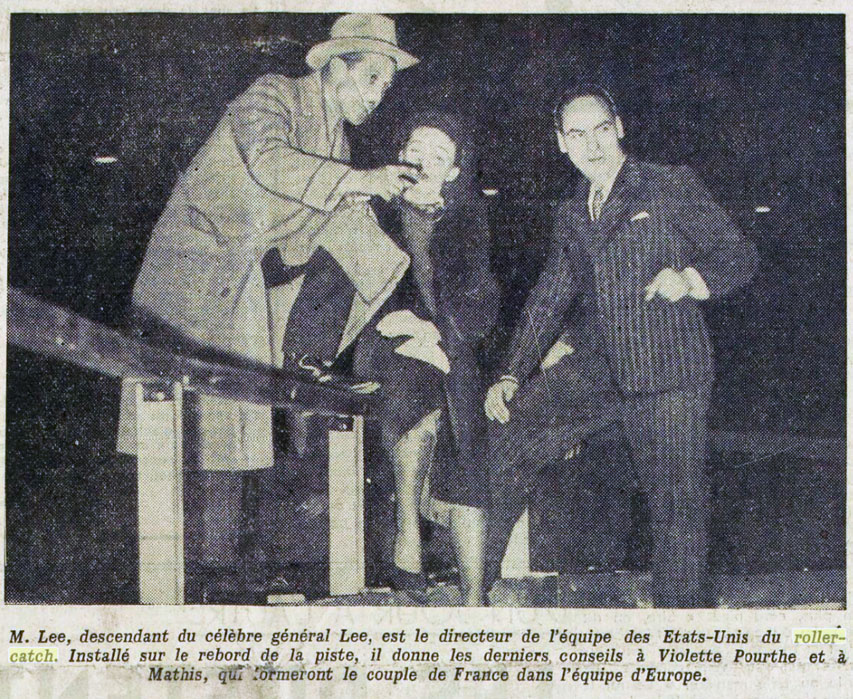

Bob Lee, descendant du célèbre général Sudiste, en était le manager . Dès les entraînements, il releva le bon niveau des français : «Quelques conseils et ils pourront lutter à armes égales avec mes poulains.5 » (L’Auto, 2 février 1939)

Dès les entraînements, il relevait le bon niveau des français : « Quelques conseils et ils pourront lutter à armes égales avec mes poulains.»

Le public français espérait voir revenir les américains en septembre ou octobre 1939, après avoir rempli leur obligations contractuelles aux Etats-Unis. Mais la Guerre en décida autrement.

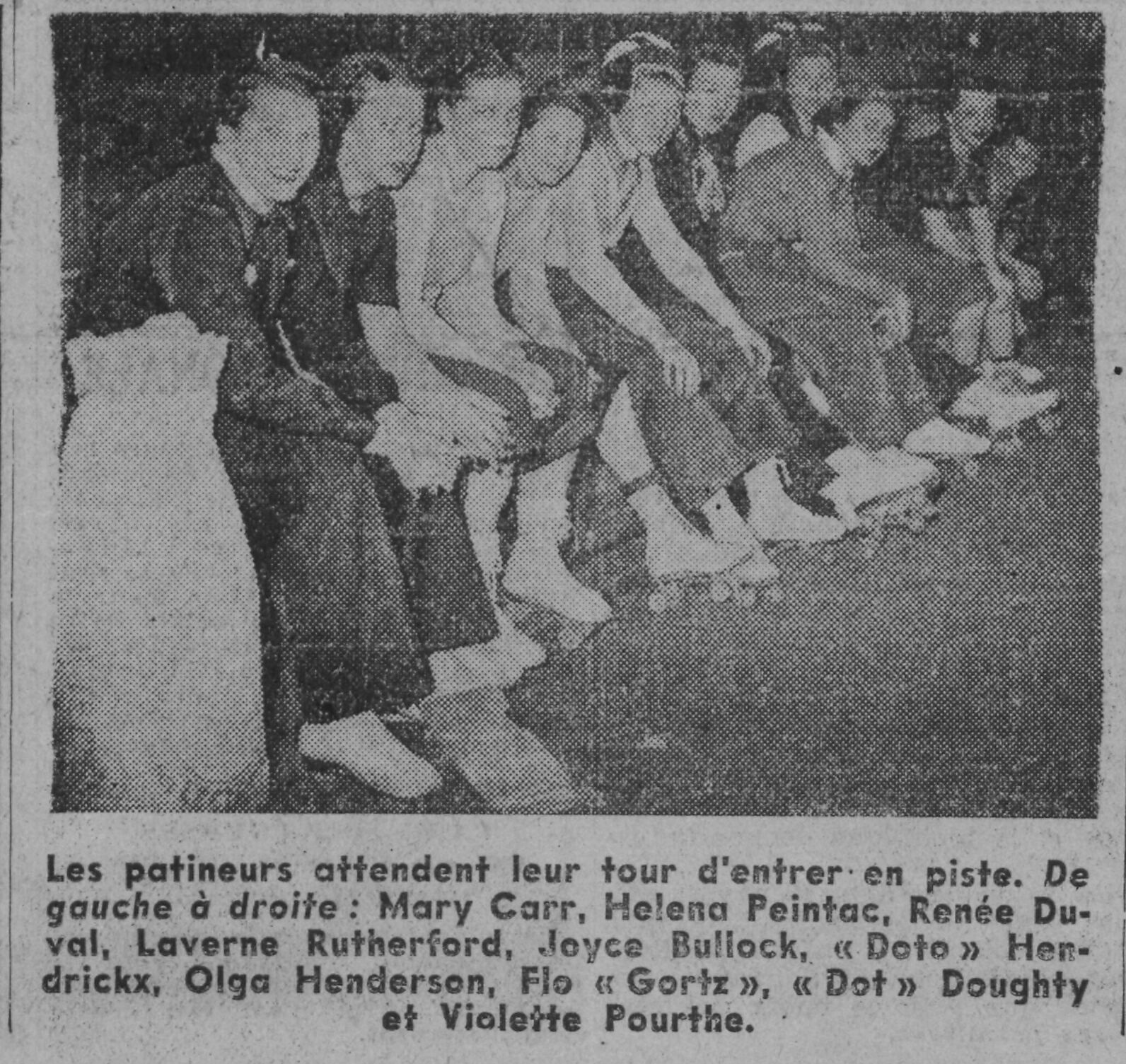

Pour donner la réplique aux six patineurs et six patineuses américaines, les Européens constituèrent une équipe riche de multiples nationalités (dont quelques américains qui jouèrent le rôle d’Européens):

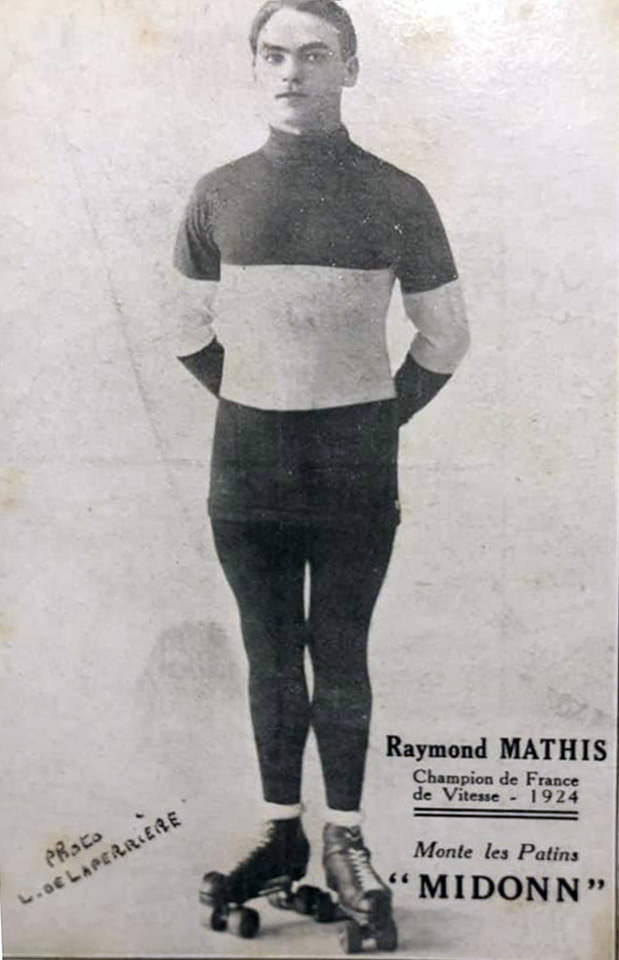

• Les Français : Violette Pourthé, championne du monde, Raymond Mathis, recordman du monde, mais aussi Jean Quincey, futur champion d’athlétisme. Le premier champion du monde français, Louis Fichaux, prit part à l’entraînement mais fit office de remplaçant 6

• Les Anglais : William T. Oddson et Dorothy Doughty

• Les Italiens : Charles Rocco et Marie de Maria

• Les Polonais : Bill Roskkopfski et Hélène Peintac

• Les Belges : Ray Denver et Renée Duvall

• Les Suédois : Chick Larson et Holga Henderson.

Comme vous pouvez le constater, une partie de l’effectif européen s’appuyait bel et bien sur des joueurs américains venus donner le change. D’autre part, la Fédération Française dut attendre l’agrément de la Fédération Internationale de Rink Hockey pour autoriser les patineurs tricolores à patiner, preuve que le roller-catch fut accueilli par les instances internationales avec une certaine froideur.

Les joueuses de roller-catch dans le journal Paris-Soir du 3 février 1939

Un mois de rencontres pour 4.000 km de course

Les entraînements débutèrent dès le mercredi 1er février, avant la grande soirée du jeudi 2 février 1939. La course était qualifiée de « premiers vingt-huit jours de Paris » ou encore de « ronde infernale des 4.000 kilomètres », entre l’Europe et l’Amérique.

La première soirée du jeudi 2 février 1939 fut donnée au bénéfice des « sportifs français blessés et dans la gêne7 ». La récompense offerte à l'équipe vainqueure s'élevait à 100.000 francs de l'époque, soit 55 963 Euros de 2023 !

Les Américains jouaient en bleu et les Européens en rouge. Tous portaient des casques assortis qui les faisaient ressembler à des joueurs de football américain. Leurs coudes et les genoux étaient protégés par des pièces de cuir. Hommes et femmes alternaient les séquences de sprints et jouaient séparément. (Il existait toutefois des rencontres mixtes aux Etats-Unis).

Le roller catch ou roller derby était alors pratiqué par d’anciens amateurs de patinage devenus professionnels. Les journalistes évoquaient le terrible américain Boardman (n°7) « au grand nez de vilain oiseau ! » (Regards n°266, 16 février 1939, p. 16). Lui jouait le rôle du méchant, malgré les remontrances de sa compagne joueuse Marie Carr.

Bob Lee, Violette Pourthe et Raymond Mathis au Vélodrome d'Hiver - l'Auto - 2 février 1939

Doubler pour marquer

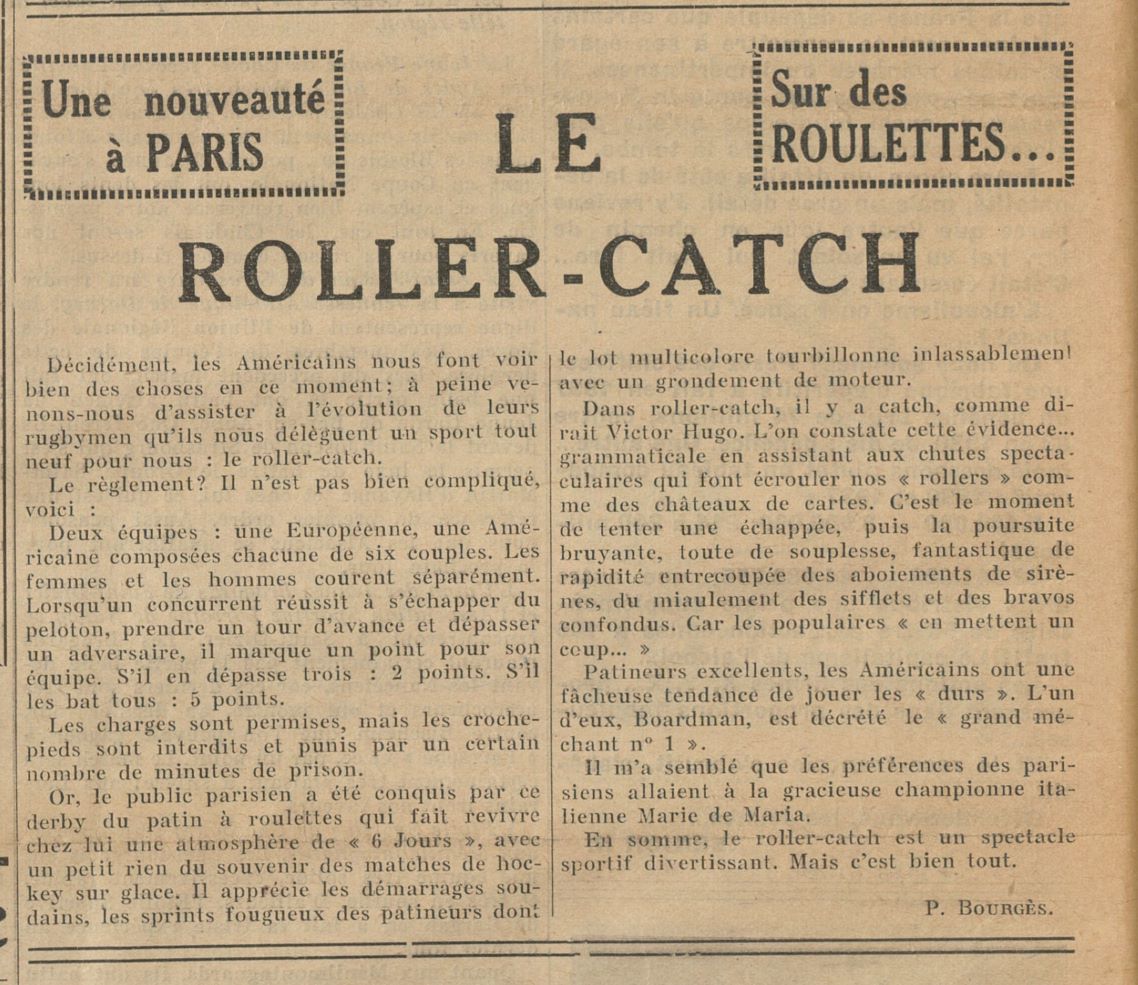

Le journaliste P. Bourgès résume les règles dans le journal « Les Jeunes » du 12 février 1939». Elles sont d’ailleurs assez proches de celles du roller derby contemporain : Deux équipes de six couples courent séparément. Lorsqu’un concurrent réussit à prendre un tour à ses adversaires, il marque des points en fonction du nombre de doublés.

« Les charges sont permises, mais les croche-pieds sont interdits et punis par un certain nombre de minutes de prison. »

« Les Jeunes » du 12 février 1939

… Tous les coups sont permis ?

Les journaux d’époque faisaient référence au chaos et à la violence qui pouvaient régner dans les affrontements sur la piste et hors du terrain. Ainsi, pour mettre fin à l’envol de son adversaire français Mathis, l’américain Boardman (encore lui) asséna un direct du droit dans les lombaires du champion du monde. Celui-ci s’étala alors sur la piste, sous les huées de la foule indignée. Mathis n’en resta pas là, se releva et partit discrètement rosser son adversaire à coups de patins sur la pelouse centrale, jusqu’à déclencher une bagarre générale.

L’arbitre O’Hara n’était pas en reste et secoue quelque peu les joueurs pour les emmener en « prison » où ils passent quelques minutes . L’article du Regard nous indiquait que Boardman régla également ses comptes avec un spectateur qui l’avait insulté. Ses écarts répétés finirent malgré tout par lui coûter sa place sur le terrain. Il fut expulsé et remplacé temporairement par Ray Connic.

La Française Violette Pourthé, particulièrement habile sur ses patins et dangereuse aux yeux des américains, fut régulièrement la cible de leurs attaques. Elle dût abandonner pour récupérer à la suite de diverses blessures8, laissant Mathis continuer la course seul.

L’organisation ajusta les règles au fil des jours pour rendre le spectacle plus attractif :

« finis les coups de sirène intempestifs qui jetaient un froid dans l’enthousiasme du public… La course est plus dure pour les concurrents qui ne s’arrêtent maintenant qu’une fois l’adversaire doublé… »9

Raymond Mathis, Champion de France de Vitesse - 1924

Le tout-Paris assiste à l’événement

Un public nombreux, notamment composé de personnalités de l’époque se rendit à cette grande première. Des personnalités politiques de l’époque étaient également dans les tribunes. De plus, une quarantaine de stars françaises du sport assistèrent à cette première : Louis Chaillot, les frères Bukovac, Louis Aimar, Albert Arnaud, Lou Brouillard, Marcel Cerdan, Raoul Diagne, Rudi Hiden, Maurice Holtser, Félix Miquet, Henri Deglane, Charles Pélissier et bien d’autres…

Le roller-catch : sport ou pas sport ?

La pratique du roller-catch ne suscita pas que des commentaires positifs. En effet, dès le 19 avril 1939, Le journal l'Athlète annonçait, sous la plume de C. Fetler, que le congrès international de la FIPR, l'évinçait de la liste des sports sous son égide. Le 9 février 1939, et dans la même logique, le journal

"A la page" et son journaliste R. Hervet, questionnaient déjà le statut de sport de cette pratique originaire des Etats-Unis.

Quoiqu’il en soit, les organisateurs avaient la volonté d’exporter le spectacle en province. A notre connaissance, cela ne se fit pas. Mathis indiquait dans une interview à la Dépêche du Berry le 24 mars 1939, p. 5:

« C’est une sorte de manifestation de propagande10 en faveur d’un produit de marque américaine. Du reste, nos amis de Chicago ont l’intention de continuer leurs tournées en Angleterre, en Belgique et en Suède.»

Au final, l’Europe remporta la compétition avec quelques points d’avance sur les Etats-Unis, après un coude à coude qui tint le public en haleine. Le 6 mars 1939, la dernière soirée du roller-catch voit la victoire de l'Europe par deux points d'écart, un suspense savamment orchestré par le promoteur. Score final : Europe 676 - Amérique 674.

Après l'exhibition parisienne le roller-catch partit pour le Palais des Sports de Lille11, du 14 au 24 mars 1939.

L’après-guerre

Le roller-catch fit son retour à Paris en 1947. Au fil du temps, le public se lassa de ce sport-spectacle trop scénarisé et l’intérêt pour la pratique s’étiola dans la décennie qui suivit. Paris lui préféra Gloria Nord et ses Skating Vanities. Il fallut attendre les années 2000 pour qu’une version modernisée, féministe et militante, renaisse aux Etats-Unis, sous le nom de roller-derby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Le terme de roller derby est d’ailleurs déjà utilisé à l’époque, comme l’indique le journaliste M. dans le journal « Ce Soir » du 3 février 1939.

2 Selon l’article de Raymond Vanker dans le journal Paris-Soir du 1 février 1939, mais le même article indique également que les patineurs atteindraient les 60 km/h, chose peu probable avec les patins à roulettes de l’époque.

3 Paris-soir, 28 janvier 1939, p. 10

4 Le Petit Journal, 2 février 1939, p. 8.

5 Cf. l’article de Felix Levitan in L’Intransigeant, 2 février 1939, p. 4.

6Information donnée par Felix Levitan, dans le journal L’Intransigeant du 1 février 1939, p. 4.

7 Ibid.

8 Source : L’Intransigeant du 22 février 1939, p. 4.

9 Article du journaliste Raymond Vanker dans le journal Paris-Soir du 5 février 1939

10 Le terme « propagande » était utilisé à cette période au sens de « publicité ».

11 Source : Les Sports du Nord. Organe régional d'informations sportives, 11 mars 1939.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------